オックスフォード大学出版会のA Very Short Introductionsシリーズの一冊で、短いながらもポピュリズムの本質、形態、影響、危険度といったものを最新事情も踏まえながら多角的に考察しています。

著者はオランダ出身のカス・ミュデとチリ出身のクリストバル・ロビラ・カルトワッセル。ピム・フォルタインのフォルタイン党やウィルデルスの自由党などのポピュリズム政党を生んだオランダと、アルゼンチンのペロンなど昔から多くのポピュリズム政治家を生み出してきた南米出身のコンビということで、ポピュリズムを単純に否定するのではなく、ポピュリズムがなぜ生まれるのかといった面にまで考察を広げています。

ポピュリズムというと、近年、水島治郎『ポピュリズムとは何か』(中公新書)、ヤン=ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』 (岩波書店)とい同タイトルの本がありますが、どちらかというと水島本のポピュリズムの捉え方に近いと思います(実際に水島本ではミュデとカルトワッセルの著作が参考文献として複数上がっている、もちろんミュラーの本でもミュデとカルトワッセルの議論は引用されていますが)。

目次は以下の通り。

第1章 ポピュリズムとは何か

第2章 世界中のポピュリズム

第3章 ポピュリズムと動員

第4章 ポピュリズムの指導者

第5章 ポピュリズムとデモクラシー

第6章 原因と対応

この本では、いきなり「ポピュリズムとは何か」という問いに対して次のような定義を行っています。

本書ではポピュリズムを、社会が究極的に「汚れなき人民」対「腐敗したエリート」という敵対する二つの同質的な陣営に分かれると考え、政治とは人民の一般意志(ヴォロンテ・ジェネラール)の表現であるべきだと論じる、中心の薄弱なイデオロギーと定義する。(14p)

「中心の薄弱なイデオロギー」という表現はややイメージがしにくいかもしれませんが、著者たちはポピュリズムを中心の強固なイデオロギー、例えば、ファシズムや社会主義や自由主義に対して、ポピュリズムには中心となるイデオロギーがないといいます。だからこそ、ポピュリズムは右翼とも左翼とも結びつき、多種多様な形態をとることができるのです。

前半に関して、ヤン=ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』の中のミュラーの次の定義に非常に似ています。

ポピュリズムとは、ある特定の政治の道徳主義的な想像(moralistic imagination of politics)であり、道徳的に純粋で完全に統一された人民――しかしわたしはそれを究極的には擬制的なものと論じるが――と、腐敗しているか、何らかのかたちで道徳的に劣っているとされたエリートとを対置するように政治世界を認識する方法である、とわたしは提示したい。

両者の定義においてポイントとなるのが、人民とエリートです。

「人民」という概念は非常に曖昧でとらえどころのないものですが、だからこそポピュリズムは「人民」という概念をさまざまな形に利用できます。例えば、「人民」の概念に少数民族を含むことも可能ですし、また含まないことも可能です。

「エリート」に関しては、道義的な基準で判断されます。政治エリートであれ経済エリートであれメディアのエリートであれ、すべてが「同質的な腐敗した集団として描かれる」(23p)のです。

ポピュリズムは本質的に反エスタブリッシュメントであるため、ポピュリストは政権の座に長くとどまれないと考える研究者も多いですが、著者たちによれば「これは人民とエリートの区別の本質が道義的であって地位によるものではないということと、ポピュリズムの指導者の臨機応変さの両方を無視している」(24p)といいます。

そして、著者たちはさらに一般意志がポピュリズムの中核概念だといいます。一般意志はルソーが提唱した概念ですが、ポピュリズムはこの一般意志が存在すると想定します。チャベスは2007年の就任演説で次のように述べています。

すべての個人は誤りを犯したり誘惑されたりしがちだが、人民はそうではない。人民は、みずからの善について最高度の自覚と適度な独立心をもっている。このため、その判断に汚れはなく、その意志は強力であり、誰も腐敗することはありえないし、それを恐れることさえないのだ。(30p)

この一般意志の考えは、ルソーと同じく代議制の否定へとつながります。ポピュリズムは人民の意志をダイレクトに反映させるために国民投票を好んで行い、また、一般意志を政治に反映させるために憲法改正を志向することもあります。そして、この一般意志は理性的なプロセスよりも「常識」にもとづいているのです(31p)。

前にも述べたように、ここまでのこの本のポピュリズムの捉え方はミュラーのものと似ています。

ところが、ポピュリズムをリベラル・デモクラシーの敵だと捉えるミュラーに対して、この本では、「ポピュリズムは、民主化過程の段階次第で(リベラル・)デモクラシーの友でもあり、また敵でもあるため、その関係は複雑である」(35p)と、ポピュリズムの価値を両義的にみています。

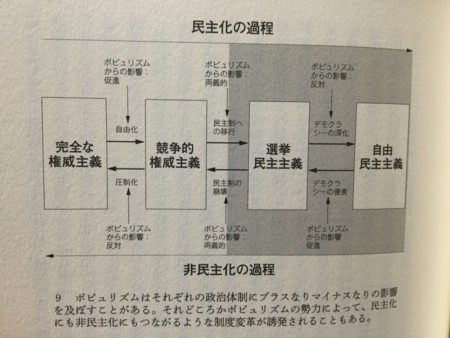

それがわかりやすく示されているのが第五章の131pに載っている次の図表です。

一番左側に位置する完全な権威主義は政治的な反対勢力が存在しないような状況で、競争的権威主義は野党が存在するが政権が有利になるような組織的な妨害が行われているような状況です。選挙民主主義では政権交代も行われますが、法の支配や人権のを保障するための独立機関の力は弱いです。自由民主主義(リベラル・デモクラシー)においては完璧というわけではありませんが、司法の独立などが保たれており、政府当局に説明責任を問う機会がある程度保障されています(129-132p)。

そして、著者たちはポピュリズムがこうした体制間の移行をもたらすことがあると考えています。

例えば、ポーランドの「連帯」は、指導者(ワレサを含む)や支持者の一部がポピュリズムを信奉しており、それが権威主義から民主制への移行をもたらす一つの力となりました(133p)。

他にもこの本ではメキシコの民主革命党(PRD)がとり上げられていますが(134p)、ポピュリズムが既存の権威主義を民主制へと移行させる力を持つこともあるのです。

しかし、ポピュリズムが逆に民主制から権威主義体制への移行を後押しすることもあります。司法の独立や人権保障の強化などは一般的にはデモクラシーの深化と考えられますが、「ポピュリストは、制約されない民意と選挙を経ていない集団への拒絶に基づいてデモクラシーを解釈しているため、理論上はデモクラシーの深化の過程と相容れない」(134p)のです。

デモクラシーが侵食される段階として、司法の独立の縮小や少数派の権利の制限といったことがあげられますが、ポピュリストがその最初の段階を引き起こすことも多いのです。この本ではハンガリーのオルバーンやペルーのアルベルト・フジモリなどがその例として挙げられています。さらにベラルーシのルカシェンコはポピュリズム的なイデオロギーでもって完全な権威主義を打ち立てました(135-138p)。

このようにポピュリズムに両義的な力を認めているところがこの本の特徴だと言えます。ミュラーの本では「リベラル・デモクラシーを破壊する」という側面だけが強調されていましたが(これは間違いではない)、そのためにアメリカの人民党をポピュリズムから外すというやや無理のある区分を行っていましたが、この本の両義的な定義だとそのような無理がなくなります。

ポピュリズムが盛り上がりみせるには個性的なリーダーシップが必要だと考えられることが多いです。確かにオランダのピム・フォルタイン、アルベルト・フジモリ、イタリアの五つ星運動のベッペ・グリッロ、タイのタクシン・チナワットなど、その個性的なリーダーシップがポピュリズム運動を引っ張りました。

しかし、ポピュリズム運動が必ずしもカリスマ的な指導者を必要とするわけではありません。アメリカのティーパーティー運動は、全国的な保守団体だけでなく、草の根の右翼ポピュリズムがその運動を支えました。だからこそ、運動は内部分裂し、そのレトリックがトランプに採用されていくことになりました(75-78p)。

また、政党組織として長い期間存続していくこともあります。ヨーロッパではその傾向が強く、フランスの国民戦線(FN)は組織化を進めており、警官や看守などの労働組合を組織したりもしています(82-83p)。

第四章では、ポピュリズムの指導者について分析されています。

ポピュリストの多くは決断力のある「男らしい」指導者というイメージをつくりあげます。そのために下品な物言いなどを好んですることもあります。一方で、「良き妻、良き母」というイメージを押し出す女性指導者もいます。

また、大金持ちの企業家というのもポピュリズムの指導者の一つのパターンです(タクシン、ベルルスコーニ、ドナルド・トランプなど)。大金持ちというのは「人民」と「エリート」との対立構図を使うポピュリズムにとって都合の悪い属性のような気もしますが、この「人民」と「エリート」の区分はあくまでも道義的なものであるために、「彼らは自分たちが、腐敗した政治家のおかげではなく政治家の腐敗にも負けずに成功を収めた」(108p)というイメージをつくりあげます(『ベルルスコーニの時代』を読めば、そういったことのほとんどが嘘だということがわかりますが)。

第六章ではポピュリズムにどう対処するかということが述べられています。

ポピュリズムの成功について説明する場合、その指導者のカリスマ性などのポピュリズムの供給側に重点が置かれることが多いですが、この本ではポピュリズムの需要側、つまりポピュリズムを受け入れる側に注意を向ける必要性を説いています。

ポピュリズムが盛り上がる背景には、不況や政治腐敗などがあり、さらに主要政党が自分たちの代表者であるという感覚の喪失があります。IMFなどの国際機関による介入は、こうした感覚を強めますし、現在、ヨーロッパでポピュリズムがさかんなのは、やはりEUという自分たちとつながりのない機関による支配・統制といった部分が大きいはずです。

特に主要政党と国民の間の乖離というのは厄介な問題です。例えば、デンマークやオランダといった国は経済状態も悪くないですし、国家機能に深刻な問題を抱えているわけではないですが、ポピュリズム政党の台頭を経験しています。西ヨーロッパの多くの国では、「既存の各政党が代表者であることよりも責任を全うすることを優先し」(165p)、ポピュリズム政党に政権を渡すまいとしたわけですが、そうした態度が主要政党と国民の間の乖離を生み、ポピュリズム政党が育つ土壌を提供している面もあるのです。

著者たちは最後に次のように述べています。

ポピュリズムはデモクラシーの一部である。しかしながら、ポピュリズムとは、鏡に映ったデモクラシーの姿というよりは、リベラル・デモクラシーの(やましい意味で)本心なのである。デモクラシーと自由主義が支配的な世界においては、ポピュリズムはどうしても非民主的な自由主義に対する非リベラルな民主的反応となる。ポピュリストたちは、憲法裁判所や国際金融機関といった自由主義的な機関や政策にある、さまざまな非民主的な側面について厄介な問いを投げかけてくる。(173p)

現在の民主主義体制には、裁判所、中央銀行といった非民主的な組織が組み込まれていますし、簡単には変えることができない憲法も存在します。また、グローバル化が進む中で、国際機関からの国家への束縛も強まっています。

これらの非民主的な要素は、基本的には国家体制や個人の権利をその時々の多数派の場当たり的な介入から守り社会を安定させるわけですが、それら、例えば裁判所や中央銀行や国際機関(EUなど)が誤ったときに、どのようにそれを正していくのかという問題は残ります。そして、そうした問題が残り続ける限り、ポピュリズムが死ぬことはないのでしょう。

ポピュリズム:デモクラシーの友と敵

カス・ミュデ クリストバル・ロビラ・カルトワッセル 永井 大輔