本書を「『21世紀の資本』がベストセラーになったピケティが、現代の格差の問題とそれに対する処方箋を示した本」という形で理解している人もいるかもしれません。

それは決して間違いではないのですが、本書は、そのために人類社会で普遍的に見られる聖職者、貴族、平民の「三層社会」から説き始め、ヨーロッパだけではなく中国やインド、そしてイランやブラジルの歴史もとり上げるという壮大さで、参考文献とかも入れると1000ページを超えるボリュームになっています。

ここまでくるとなかなか通読することは難しいわけですが(自分も通勤時に持ち運べないので自宅のみで読んで3ヶ月近くかかった)、それでも読み通す価値のある1冊です。

本書で打ち出された有名な概念に「バラモン左翼」という、左派政党を支持し、そこに影響を与えている高学歴者を指し示すものがあるのですが、なぜそれが「バラモン」なのか?

そして、本書のタイトルに「イデオロギー」という古めかしい言葉が使われているのはなぜか?

こうした問題は前半部を含めて読むことでクリアーになってくると思います。

本書のラスト近くに次のような文章がありますが、これが本書の1つの主張になります。

あるゆるイデオロギーには独自の弱点があるが、同時に、どの人間社会も格差に意味を与えるイデオロギーなしには生きられない。これは将来も変わることはない。とりわけ超国家的スケールにおいては。(923p)

目次は以下の通り。

はじめに

第I部 歴史上の格差レジーム

第1章 三層社会──三機能的格差

第2章 ヨーロッパの身分社会──権力と財産

第3章 所有権社会の発明

第4章 所有権社会──フランスの場合

第5章 所有権社会──ヨーロッパの道筋

第II部 奴隷社会、植民地社会

第6章 奴隷社会──極端な格差

第7章 植民地社会──多様性と支配

第8章 三層社会と植民地主義──インドの場合

第9章 三層社会と植民地主義──ユーラシアの道筋

第III部 20世紀の大転換

第10章 所有権社会の危機

第11章 社会民主主義社会──不完全な平等

第13章 ハイパー資本主義──現代性と懐古主義のはざまで

第IV部 政治対立の次元再考

第14章 境界と財産──平等性の構築

第15章 バラモン左翼──欧米での新たな亀裂第16章 社会自国主義──ポスト植民地的アイデンティティの罠

第17章 世紀の参加型社会主義の要素

結論

まず、問題として示されているのが格差の拡大であり、「バラモン左翼」の問題です。

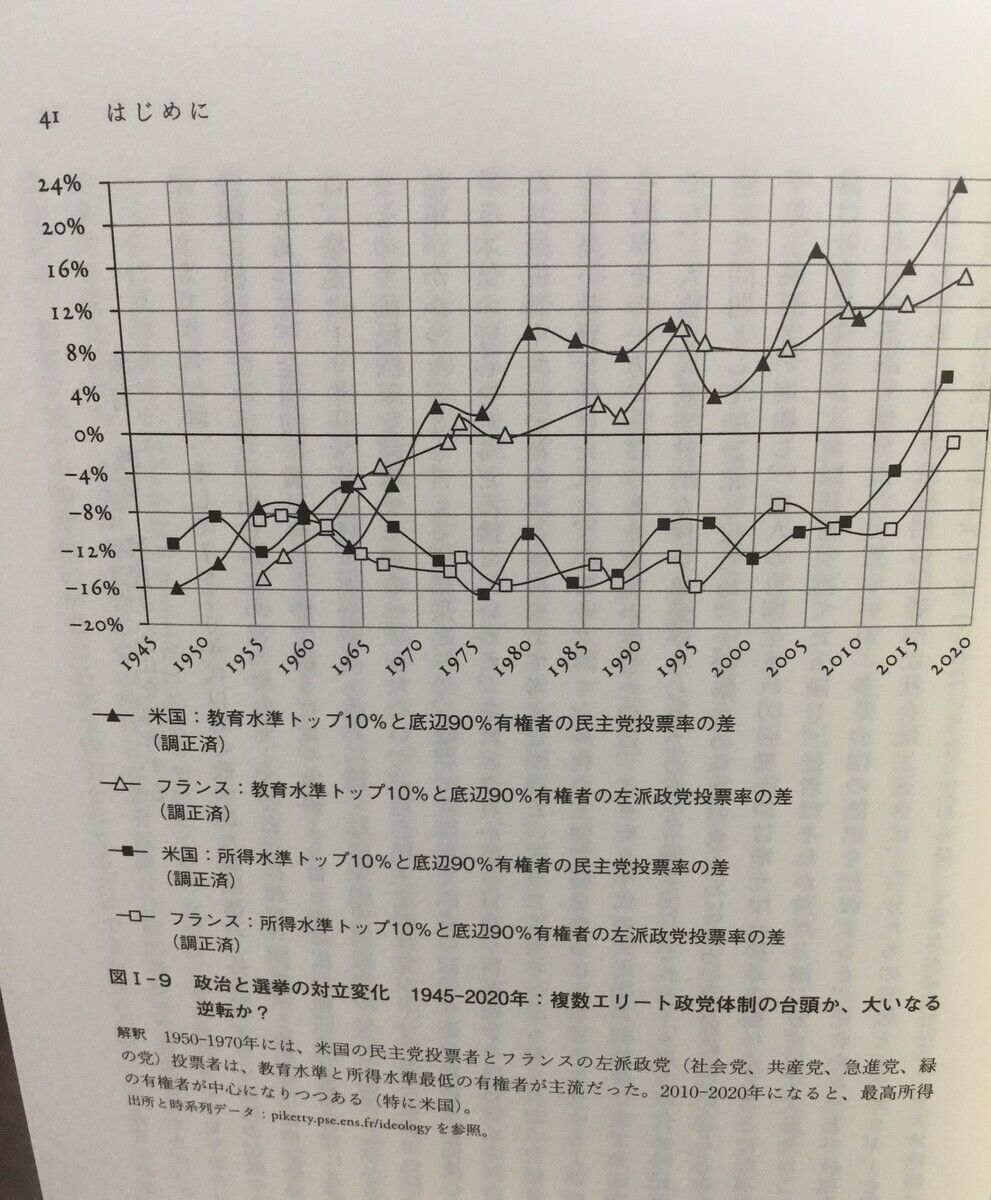

以下に示す41pの図Ⅰ−9からもわかるように、米の民主党や仏の左翼政党はかつては低所得者・低学歴者の政党でしたが、学歴に関しては70年代から、所得に関しては2010年代から変わってきており、高所得者・高学歴者の政党になりつつあります。

1940〜70年代にかけて、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本において格差は大きく縮小しました(33p図Ⅰ−6参照)。

戦争とともに、ヨーロッパでは左派政党が、アメリカでは民主党が格差を縮小させるような政策を推し進めたわけですが、その支持基盤が高学歴化・高所得化しているということは、その推進力が弱まっていることを予想させます。

実際、低学歴層・低所得層は、左派政党ではなく、移民などを問題視する極右政党(本書ではあとで「社会自国主義」という言葉が出てくる)に流出しており、これが大きな問題となっています。

では、なぜこうなってしまっているのか?

本書はその答えを探すために歴史を大きく遡っていくのです。

多くの社会は本書で「三層社会」と呼ばれる構造を持っていたといいます。

これは聖職者、貴族、平民で構成され、聖職者は知識と規範を提供し、貴族は軍事力を提供し、平民は生産活動を行います。フランス革命前の第一身分〜第三身分の話を思い出しますが、多くの社会がこのような構造を持っていました。

聖職者と貴族の割合はしゃかいによって違いますが、フランスでは14〜17世紀にかけては聖職者が1.5%弱、貴族が2%程度、合わせて3.5%弱ほどだと推定されていますが、この数値はフランス革命に向けて減少しています(82p図2−1参照)。

ちなみにフランスはカトリックであり、カトリックの聖職者は妻子を持てないために、その規模は小さくなりやすいといいます。

1780年の時点で、フランスでは貴族と聖職者が土地の半分近くを所有していました。

スペインでは1750年にまとめられたエンセナーダ土地台帳によると、協会が農地の24%を所有していました。エチオピア教会は1700年にはエチオピアの土地の30%近くを所有していたといいます。(93p)

さらにこの規模感は、以下の引用にあるように現代にも通じるものがあります。

教会がアンシャン・レジームで保有していた全財産の約30%という数字は、2010年代末の中国政府(実質的には中国共産党が支配している)の保有する国家資本のシェアに近いことにも留意しよう。明らかに21世紀初めの中国共産党とアンシャン・レジームのカトリック教会は、まったくちがう種類の組織で、その正統性もまったくちがう起源からきている。だがいずれも野心的な経済開発と社会統制を特徴としており、それは莫大な富というしっかりした基盤なしには実行できないものなのだ(96p)

フランスでは、1789年の革命を機にこの三層社会が解体されます。

ここで廃止されるべき特権と、維持されるべき特権が検討されたわけですが、基本的には領主権(安全保障、司法、正当な暴力)と財産権に分けられ、前者が国家が独占する一方で、後者は国家の保護を受けることになりました。

教会への十分に一税も廃止され、さらに教会財産は補償なしに国有化されました。教会の提供していたサービスのうち、教育や病院などは国家に引き継がれていくことになります。

領主の持っていた労働賦役の権利などは撤廃されましたが、地代は残りました。

また、所得や資産に対する本格的な累進課税は導入されなかったために、アンシャンレジームは撤廃されたものの、新しい財産主義レジームというべきものが出来上がりました。

革命は財産の再分配をもたらしはしませんでした。トップ1%のシェアは1780〜1800年にかけてやや低下したものの、その後はじりじりと1910年まで上昇を続けています(131p図4−1参照)。

フランス革命の理念は自由、平等、博愛でしたが、経済的平等に関しては革命も大きな進歩をもたらさなかったのです。

第5章ではヨーロッパ各国を比較しながら、所有権社会の成り立ちを見ていってます。

まず、イギリスやフランスに比べると、スペインの聖職者階級の比重は高く、しかも減り方も遅いです(161p図5−1参照)。

貴族階級を見ると、18世紀後半のデータで、スペイン、ポルトガル、ポーランド、ハンガリーといった国々がイギリス、フランス、スウェーデンといった国々よりも大幅に高くなっています(164p図5−2参照)。

このあたりは所有権社会に移行できた国と、移行が遅れた国の違いとして分析されています。

イギリスでは早い段階から貴族は財産貴族となっており、貴族院を中心にしてその権利を守るための立法(囲い込み法)などを行ってきました。

ピケティは「貴族院は、18−19世紀に台頭した所有権社会の中で生き残った三機能秩序の名残と見るよりは、新しい財産主義秩序と富のハイパー集中の守護者と見るほうが有意義」(178p)と考えています。

こうした貴族院の牙城が崩れていくのが19世紀後半の選挙権の拡大や累進課税の導入ですが、この流れの中でピケティは1872年の記名投票の廃止を1つのポイントとして考えています。

また、アイルランド問題が財産主義イデオロギーを揺るがしたとも見ています。

今でこそ「平等」のイメージが強いスウェーデンも、20世紀初めまではガチガチの財産主義で、1865〜1911年の選挙制度では最も貧しいグループの成員が1票を投じるのに対して、最も豊かなグループの成員は54票投じることができました。

この仕組みは1911年の選挙改革で終わり、1920年代からSPAが政権を取ると、この状況は革命などをなしに一気に変わっていきます。

そして、財産の集中度合いも1920年頃から大きく低下していくのです(197p図5−5参照)。

さらにピケティはヨーロッパ以外の歴史も探っていきます。

第6章では奴隷社会がとり上げられていて、奴隷廃止時に起こったことなどもとり上げられてます。ハイチの問題は、浜忠雄『ハイチ革命の世界史』(岩波新書)にも書かれていますね。

イギリスやフランスでは奴隷廃止時に奴隷主への金銭的補償がなされましたが、アメリカではそれは難しく(当時の奴隷の市場価値は米国全体の年間所得の100%に近かったという(236p)、戦争という暴力的な解決方法がとられました。

第7章では植民地社会がとり上げられています。

植民地社会で目立つのはその格差で、1780年のサン=ドマング(ハイチ)ではトップ10%が国民所得の80%以上を得ており、1930年のアルジェリアではトップ10%が国民所得の70%弱を得ていました(259p図7−2参照)。

植民地社会においてトップ1%が持っていた富は本国に比べて多いわけではありませんでしたが、トップ10%のシェアは本国よりも多かったといいます。植民者と地元民の格差がはっきりとしていたのです。

19世紀後半から第一次世界大戦にかけて、イギリスやフランスは植民地を通じて巨額の外国資産を積み上げました。

第一次世界大戦直前にはイギリスで国民所得費で180%超え、フランスで120%超えとなっており、2010年代なかばの日本の80%という数字を遥かに上回っています(276p図7−9参照、ちなみに日本に関しては産油国と同じように外国資産を積み上げた国として分析されいる。そして、そろそろ転換点だろうとも(282p))。

これがイギリスやフランスの特定の階級の生活水準を大きく押し上げました。

第8章ではイギリスの植民地でもあったインドがとり上げられています。

インドはいわゆるカースト制度によって、前近代の三層構造ががっしりと固まっていた地域で、また、未だにそれが影響力を持っている地域でもあります。

インドは非常に人口の多い地域で、1700年の段階で中国が1.4億人、ヨーロッパが1億人だったのに対してインドは1.7億人いたと言われます。

インドの階級社会を規定したものとして『マヌ法典』があります。『マヌ法典』では人々をバラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの4つのヴァルナに分類していますが、シュードラをヨーロッパの農奴のようなものと考えれば、三層構造に当てはまります。

バラモンは支配階級として位置づけられましたが、同時に高い道徳と菜食主義を求められました。

さらにインドでは世襲の職業などをもとにジャーティを呼ばれる職業集団が成立し、これをイギリスがジャーティをヴァルナの枠組みに押し込めたことで、混乱した形で「カースト制度」なるものが理解されることになりました。

イギリスの植民地支配が進む前のインド社会はかなり流動的でしたが、ムガール帝国崩壊とそれに伴う軍事行政エリートを核にしたヒンドゥー王国が台頭すると、バラモンはこうした集団と手を組みながら、古いヴァルナのイデオロギーを利用して、自らの権威を確立しようとしていきます。

ピケティは、インドのカースト制度を歴史的にずっと続いてきたものではなく、イギリスの植民地支配のなかで再構築されたものとみています。

当時のインド社会で重要なのはジャーティでしたが、イギリス人にはその複雑さを受け入れながら国勢調査などをする術を持たず、ヴァルナによって区分しようとしたのです(ただし、それもうまくはいかなかった)。

こうしたこともあってインドにおけるバラモンの割合は1870〜2014年にかけて、5%台後半〜6%台後半とあまり変わらない割合を保っています(340p図8−4参照)。

インドでは1947年の独立後に大規模なアファーマティブ・アクション政策を採用しますが、指定カースト(SC)、指定部族(ST)と呼ばれる人々、さらにその他後進階級(OBC)という区分をつくり、大学の入学枠や公職の割当をおこなったのです。

こうした政策によってインドの低位カースト(SC+ST)のその他の人口に対する所得は改善しました(351p図8−6参照)。

ただし、インドでは農地改革などは行われず、財産レジームに対しては大きな改革は行われませんでした。

第9章ではその他のユーラシアの帝国がとり上げられています。

まず、362pの図9−2を見ると、1600年頃まではイングランドやフランスと中国帝国やオスマン帝国の国民一人あたりの財政再入にそれほど差がなかったものの、18世紀、19世紀になってくると大きな差がついていることがわかります。

中国やオスマンでは国民所得の1〜2%程度しか財政収入を集められなかったのに対して、イングランドやフランスは6〜8%を税として徴収しています。

ここから中国やオスマン帝国は夜警国家の役割も果たせないような国家だったことがわかります。

ただし、これは中国やオスマン帝国ではヨーロッパに比べて戦争が少なく、それほどの財政収入を必要としなかったということでもあります。

この章では日本についてもとり上げられていますが、江戸時代は戦士階級が強い優勢性を獲得していたことに特徴があるといいます。

江戸時代の日本と16〜18世紀のヨーロッパを比較すると、戦士階級の割合は大きいが、神官・僧侶などの宗教階級は少し小さくなります(378p図9−3参照)。

また、ピケティは明治の経験をもとに、「日本の経験は積極的な政策、特に公共インフラと教育投資が、長年のきわめて強力な身分格差をわずか数十年で克服できることも示している」(380p)と述べています。

次に中国についても分析していますが、中国に関しては儒学を学んだ学者や知識人を僧侶階層として捉えています。

中国は知識人エリートを科挙を通じて養成したわけですが、中国の官吏数はかなり抑えられており、19世紀半ばの清朝では帝国と地方の役人はわずか4万人ほどで、人口(4億)の0.01%にすぎませんでした。

さらに公職の半分程度は旗人(満州族の戦士)に割り当てられており、知識エリートと戦士エリートは競合関係にもありました。

さらに本章ではイランについても言及しています。

第10章では、20世紀前半の格差が劇的に縮小した局面を見ていきます。

本章ではさまざまなグラフによって格差の縮小が示されていますが、1910年〜1980年にかけてアメリカでも西ヨーロッパでも、基本的に格差が縮小するトレンドが見られます。

もちろん、大きな要因としては2度の世界大戦があるわけですが、本章では具体的にどのような要因が格差を縮小させたのかも分析しています。

やはり大きいのはかなり強い累進課税の導入で、相続税の強化と相まって、富裕層がその富を維持し続けることを難しくしました。

また、この時期には戦争以外にも、ボリシェヴィキ革命、世界恐慌といった出来事が起こっており、これらが財産主義イデオロギーを弱めました。共産主義革命よりは高率の税と社会福祉のほうがまだマシだという判断もはたらいたのです。

第11章では20世紀前半に力を持った社会民主主義が検討されています。

アメリカでは民主党、イギリスでは労働党、ドイツでは社会民主党が力を持ち、社会民主主義的な政策が行われていきますが、各国による違いも大きかったといいます。

例えば、ドイツやスウェーデンの社民主義は共同経営という方向に向かいましたが、フランスやイギリスは国有化にこだわって共同経営には向かいませんでした。

結果的に70〜80年代に国有化が挫折したことで、フランスやイギリスの労働者の影響力は後退することになります。

アメリカに関して、ピケティは、19世紀〜20世紀前半でのアメリカの躍進の要因は初等中等教育の充実だったと考えています。1870年の教育への公共支出は米国で国民所得の0.7%だったのに対して、仏で0.4%以下、英で0.2%以下でした。1910年では米1.4%、仏1%、英0.7%になります(494−495p)。

しかし、アメリカでは1970年代以降、底辺50%の所得がほとんど伸びなくなり、格差の拡大が続きました。

また、現在のアメリカの高等教育に関しても、大学の国際ランキングのトップ20をみるとアメリカの大学が圧倒的優位ですが、トップ100、トップ500となるとそうでもないといいます。「米国最富裕の大学の国際的名声が、国内の制度全体の不均衡を覆い隠しているようだ」(508p)というわけです。

そして、トップ校での母校への寄附者の子弟を優遇する制度などと相まって格差の拡大を後押ししているのです。

ピケティはヨーロッパの社会民主主義の失敗の1つとして、十分な国際協調を行えなかったことをあげています。

社会民主主義政権はECにおいて、共通の税制政策を進めるための努力をしませんでした。結果的に80年代以降の法人税のダンピング競争を招いてしまいます。

さらに本章の後半では資産税について検討されています。

第12章では共産主義国家とその後がとり上げられています。

ソヴィエト型の共産主義は財産主義イデオロギーに対する最も急進的な挑戦でした。しかし、その劇的な失敗が財産主義イデオロギーを強化したとも言えます。

共産主義の失敗の要因はさまざまありますが、ピケティは私有財産の廃止に伴う複雑な問題に対処する備えが決定的に欠けていたことが問題だったと考えています。

問題の対処には慎重さ、分権化、妥協、実験精神が必要でしたが、これらは特にスターリン体制では著しく欠けていました。

共産主義は確かに格差を大きく縮小させましたが(547p図12−1、548p図12−2参照)、西ヨーロッパの対する平均国民所得の比は60%台で頭打ちになり(549p図12−3参照)、生活環境の向上も止まってしまいました。

共産主義の失敗の印象が強かったこともあり、ポスト共産主義者会は格差の拡大に対して鈍感な社会になりました。

「ちなみにロシアほど累進課税という考え自体を排除した国はない」(558p)とあるように、共産主義時代に累進課税の仕組みなどがなかったこともあり、市場経済への移行が進められたにもかかわらず、格差を縮小させるような税制はつくられませんでした。

ロシアではタックスヘイブンへの巨額の資本逃避も起こり、国有資産を奪った泥棒たちはその資産を海外へと移してしまいました。

中国でも経済の自由化が進みましたが、ピケティは中国の私有化の進展について次のように捉えています。

主な結論は、公有資本のシェアは経済改革が始まった1978年の中国では70%近くあったが、1980、90年代に急減し、2000年代なかば以降は30%前後で落ち着いていることだ。言い換えれば、中国の財産の漸進的な私有化は2005-2006年に終わった。(569p)

ただし、これは1970年代末のイギリスやドイツと変わらない水準で、中国が一種の混合経済のスタイルで落ち着いたということを示すものかもしれません。

とは言っても、中国では西側諸国のかつての混合経済とは違って、格差の拡大は容認されています。中国のトップ10%の純国民所得に占めるシェアは1980年には平等なヨーロッパの国よりも低いくらいでしたが、2000年以降急速に高まって、アメリカに迫る水準となっています(577p図12−8参照)。

さらに中国には相続税というものがありません。ですから皮肉にも次のようなことも言えるのです。

こうして21世紀初頭にきわめて逆説的な状況に直面する。相続税ゼロで資産を相続させたいアジアの億万長者は共産主義中国に移住すればよい。その良い例が香港で、イギリス植民地時代は高い相続税があったが、1997年の中華人民共和国返還後間もない2005年に廃止された。(580p)

東ヨーロッパにおいて、ポスト共産主義の混乱はロシアよりは少なかったと言えます。所得の格差もロシアのようには広がりませんでした。

また、多くの国がEUに加盟し、EUからの資金が流れ込んできましたが、以下のような問題もあります。

東欧諸国はEU基金から2012〜16年の間にGDPの2〜4%に相当する純給付を受け取っているが、海外への資本の流出も大きく、2010〜16年まででGDP比で平均4〜7%にあたり、EU基金からの流入を大きく上回っている。(596-597p)

EUからは資金が流れ込んでいても、資本がドイツやフランスの投資家などに吸い上げられている状況があるために、「反EU」的な動きがおさまらないのです。

第13章では、現在の世界の格差を再確認しています。

2018年時点でのトップ1%と底辺50%のシェアを見てみると、中東>米国>中国>ヨーロッパという形で格差の大きい社会になっています(607p図13−4参照)。

中東の圧倒的な格差については、「石油王家が欧米の武器を購入し、欧米のスポーツチームや大学に資金援助をしている」(610p)ため、欧米からみても都合のいい状況になってしまっています。

さらに本章では炭素排出量の格差、富を計測するデータの不透明性の問題、公式統計の劣化、タックスヘイブンの問題、家父長制の問題などを指摘しています。

例えば、2014年から欧州委員会の委員長に就任したジャン・クロード・ユンケルはルクセンブルクの首相でしたが、ルクセンブルクは大企業と秘密の協定を結んで税率を密かに低くしていたといいます。

本章ではリーマン・ショック以後の中央銀行のバランスシートの拡大についても触れられていますが、ピケティはこの効果をそれなりに評価しつつ、これはアメリカの議会やEUが機能不全になっている裏返しともみています(立法措置や予算措置が難しいので中央銀行がやるしかない)。

最後に近年の億万長者への賛美についても触れ、以下のように述べています。

ビル・ゲイツ、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグが独力でコンピュータ、本、友達を発明したと信じている人もいるようだ。彼らはどんなに金持ちになろうと十分でなく、地球の慎ましい人々は彼らがもたらしてくれた恩恵に対し、いくら感謝してもしきれないと考える人もいる。彼らを擁護するために、ロシアの邪悪なオリガルヒとシリコンバレー出身の素敵な起業家とは明確に区別され、両者を結びつけるものは意図的に忘れられる。だが両者は、都合のよい準独占状況、最大のプレーヤーに都合のよい法と税制、公共資源の私物化などでかなり共通しているのだ。(658p)

第14章では、こうした格差の拡大の中での政治が分析されています。

以下に載せた687p図14−9のグラフから、フランスでは、1973〜95年の間に、左派政党が低学歴者よりも高学歴者に支持される政党に変化していることがわかります。

また、イギリスやフランスにおける所得上位50%と下位50%お投票率の差は80年代から拡大傾向にあり、アメリカでは低所得者、特に黒人が有権者登録を妨害されているような現状もあります。

左派政党が低所得者を代弁していた時代は去り、低所得者は政治から疎外されつつあるのです。

もっとも、左派政党は若者に好まれやすく、若者は年長者に比べて高学歴だという要因もあります。ただし、年齢などの要因を調整しても、今世紀になってからは高学歴ほど左派政党に投票しやすいという傾向があります(691p図14−11参照)。

この要因としてピケティは「社会仮説」と「自国主義仮説」(大衆階級が人種差別や反移民という考えに引っ張られている)が考えられるとしていますが、ピケティがより重視しているのが社会仮説です。

社会仮説とは、「教育面で恵まれない階級が、左派政党はいまや慎ましい出自の人々より、高学歴で恵まれた新興の階級やその子弟を指示していると信じるようになった」(695p)というものです。

ここで「バラモン左翼」という言葉が出てきますが、左派政党は「バラモン左翼」の政党になったというわけです。

現在の社会において、かなり早い時期から選抜が始まり、できる子は「いい学校」へと進んでいきますが。教育予算はそういった「いい学校」につけられています。

全体として、教育システム(初等、中等、高等)を通じた全リソース配分を見ると、現在の仕組みでは、底辺50%の子供に比べると、トップ10%の子供には1人当たり3倍近い公共支出が行われているのがわかる。(698p)

とあるように、現在のシステムでは「できる子」は良い環境と良い教師のもとで学び、「できない子」はそうでない傾向があります。そして、この「できる/できない」は家庭の所得によって大きく左右されるのです。

では、右派が庶民に優しい政党になったかというとそういうわけではありません。

トップ10%を超えるような高所得者は右派政党に投票する傾向があり(704p図14−12参照)、さらに資産でいくとその傾向はよりはっきりします(706p図14−13参照)。

本書では「商人右翼」と呼ばれていますが、右派政党は相変わらず財産主義イデオロギーを守る政党です。

右派と左派について、ピケティは次のように述べています。

両者はある種の特徴も共有している。たとえば既存の格差レジームについての保守主義なのだ。バラモン左翼は、学術的な努力と才能を信じている。商人右翼はビジネスの努力と才能を強調する。バラモン左翼は学位、知識、人的資本を蓄積する。商人右翼は現金、金融資産を蓄積する。両者はある点では意見を異にする。バラモン左翼は商人右翼よりは少し高めの税金を支持するだろう。でもそれは、自分がこだわりを持つリセ、グランセゴールや文化芸術機関のための資金だ。だがどちらとも既存の経済的な仕組みとグローバル化に強くこだわっている。それは基本的には知的エリートと経済金融エリートの双方の利益にかなうものだからだ。(709−710p)

ただし、右派が反移民などの自国主義イデオロギーを唱えていることから、例えば、フランスのイスラム教徒は左派政党に投票しています(716−717p図14−16、14−17参照)。

アメリカの黒人が民主党に投票し、イギリスのイスラム教徒が労働党に投票するのも似たメカニズムと考えられます。

自国主義と国際主義というのもヨーロッパにおける政治の対立軸の1つですが、ヨーロッパではEUが金持ち減税の正当化に利用されたことから(EUは租税の引き下げ競争を放置した)、中間層や大衆層を自国主義に走らせているといいます。

第15章のタイトルはズバリ「バラモン左翼」ですが、基本的な論点は第14章で出ているので、バラモン左翼について知りたい人は第14章から読むといいでしょう。

ここでは第14章においてフランスに対して行われた分析が、アメリカに舞台を移して行われています。アメリカでもやはり民主党支持者の高学歴化の傾向がありますが、さらにアメリカでは人種的アイデンティティが強くはたらいているのが特徴です。

アメリカのあとはイギリスについても同じような分析がなされています。

第16章では「社会自国主義」という、近年さまざまな地域で見られる右派的な権威主義的な政治スタイルについて検討しています。

これは、左派政党が教育の拡大(教育格差の拡大でもある)と経済のグローバル化にうまく対応できない中で育ってきた考えです。

例えば、ポーランドやハンガリーでは、経済の自由化やグローバル化の進展に伴う混乱の中で、家族手当などの社会政策を行い、同時にナショナリズムを喚起するような政党が政権につきました。

そして、イタリアなどでもEUの財政規律などへの反発をテコにして、こうした政党が政権を取りました。

ただし、これらの勢力は反税金のプロパガンダに頼ってきたこともあって、累進課税の強化には及び腰で、格差の本格的な縮小に取り組む気配は薄いです。

結局、社会自国主義は市場自国主義的なイデオロギー(トランプがまさにそう)に行くつく可能性が高いと言えます。

そして、以下に述べるように、国際協調主義を掲げているイメージのあるマクロン政権の政策も実はトランプ政権の政策に近かったりします。

驚かされるのは、トランプとマクロンの2017年税制改革がきわめて似ていることだ。フランスでは、前出の連帯富裕税(ISF)の廃止に加えて、新政府は法人税を33%から25%に徐々に引き下げ、配当所得と金利所得への税率を30%に下げた(これは最高税率への55%への税率にかわるものだ)。トランプのような自他ともに認める自国主義政府が、マクロンのようなもっと国際主義のはずの政府と似た税制を採用するのは、政治的なイデオロギーと手口がかなり収斂してきていることを示している。レトリックはちがっている。トランプは「雇用創出」をほめそやし、マクロンは「ザイルのトップ」と言いたがる。だが根底にあるイデオロギーは同じだ。万人の万人のための競争のために、最も可動性の高い納税者の税を減税し、大衆はイノベーションと繁栄をもたらす新慈善実業家を讃える必要があるというわけだ。(809p)

フランス大統領は正反対の賭けをしている。彼は権力にしがみつくために、反対者に自国主義や反グローバル主義のレッテルを貼っている。フランス人の大半は寛容性と開放性を信じていて、したがって決断のときが来たら、社会自国主義者に反対票を投じてくれると考えて、そちらに賭けているわけだ。(実際には社会自国主義者はトランプ式の市場自国主義者になっているだろうが)。その奥底のところで、この二つのイデオロギーは基本的に、金持ち向けの減税以外に道はなく、進歩派と自国主義者の亀裂がいまや政治的対立の唯一の軸なのだという可能性に賭けている」(810p)

社会自国主義を乗り越えるのは、何らかの社会連邦主義が必要だとピケティは考えています。

そして、ヨーロッパにおいてはEUの改革や強化によってそれができるはずなのですが、加盟国すべての足並みが揃うのはなかなか難しく、ピケティは希望する国の間で欧州集会(EA)をつくることなどを提案しています。

また、この章では、カタルーニャの分離主義が経済的な面から分析されています。

一般的には民族や歴史が持ち出されることが多いですが、分離に賛成しているのは高所得層が多く、それはスペインからの分離+EUの枠に留まることでカタルーニャの富を自分たちのために使えるからです。

スペインでは所得税が中央政府と地方政府で折半されており、独立することでこの所得税を自分たちのために使え、さらにEUに残留しつつ法人税を下げてルクセンブルクのような国を目指すことも可能で、これが高所得層にとって分離を目指すインセンティブになっているというのです。

このようなある種のタダ乗りを防ぐためにも、EUにおける連帯の強化が必要だというのです。

さらに本章の後半では、インドの政治が分析されています。

インドではずっとINC(インド国民会議)が支配的だったところに、近年、BJP(インド人民党)が台頭し、政権を奪取したわけですが、高カースト層の支持がINCからBJPに移ってきているといいます。一方、低所得者やヒンドゥーナショナリズムから疎外されているイスラム教徒はINCを支持しています。

先述したように、インドにはかなり強いアファーマティブアクションがあるのですが、これに反対するのが高カーストです。BJPはこの反感を取り込みつつ、同時にヒンドゥーナショナリズムによってイスラム教徒への敵対心を煽ることで、幅広い支持を調達使用路しているのです。

こうした社会自国主義的な動きを「ポピュリズム」という言葉で分析しようとすることに対して、ピケティは次のように反対しています。

この概念(ポピュリズム)はあまりにしばしば、政治アクターが自分の気に入れないことを指し示し、それと一線を画するために使われる。反移民政党や、外国人をスティグマ化しようとする政党は「ポピュリスト」とみなされるべきだと考えられている。

だが、金持ちに高い税金を払うように求める主張も「ポピュリスト」と呼ばれる。そして、公債を全額償還しない可能性に言及する政党は、まちがいなく「ポピュリスト」と呼ばれる。実際、この用語は、社会的に明らかに恵まれた階級のための最終兵器になっており、彼らの政治的選択や主張を批判するあるゆる資格を、前もって否定するために使われている。(866p)

第17章において、ピケティは目指すべき「参加型社会主義」の構想を示しています。

具体的な政策も並んでいますが、これまでの歴史や現状に対する分析に比べると、処方箋はややあっさりとしていると感じるかもしれません。

例えば、アンソニー・B・アトキンソン『21世紀の不平等』や、エマニュエル・サエズ/ガブリエル・ズックマン『つくられた格差』のほうが、格差をなくすための処方箋の解説としては充実しています。

これはおそらく、本書の目的が格差をなくす処方箋を示すことではなく、現在の格差を正当化しているイデオロギーを明らかにすることにあるからでしょう。

最後に冒頭に引用した文章をもう1度示しておきますが、現在の財産権レジームが、政治的・社会的に創り上げられてきたものだということを示すことによってこれを相対化し、さまざまな可能性を拓くことに本書の意義はあるのでしょう。

読み切るのは大変ですが、間違いなく格闘する価値のある本ですね。

あるゆるイデオロギーには独自の弱点があるが、同時に、どの人間社会も格差に意味を与えるイデオロギーなしには生きられない。これは将来も変わることはない。とりわけ超国家的スケールにおいては。(923p)